合格者には常識のお薦めの暗記法

合格者には常識のお薦めの暗記法1(!?)

「暗記は寝る前にやれ。そして翌朝復習を忘れない」

暗記に関して、寝る直前に知識ものを暗記学習し、次の日の朝それを復習する方法を薦めます。

寝る直前に覚えようと努力をしたが、中途半端な状態で、決して覚えきれたとは言い切れない状態で、時間切れで寝てしまい、翌朝になって、昨夜の内容を確認して見ると、自分で驚くほどによく思い出せるなんてことはよくあります。これは、人間の頭(脳)が寝ている間に、せっせと、記憶が引き出しやすいように丁寧に仕分けをし、思い出しやすい場所に丁寧にしまってくれるからなのです。

有り難いことに、脳が勝手に頭の中を整理整頓してくれているようなのです。以下の「記憶のメカニズム」の項目を参照して下さい。

ですから人間の脳というものは大変よくできた誰にとっても宝物なのです。しかもその宝物は大変な働き者で、日常起きている時間だけでなく、就寝中も含め24時間働いてくれており、就寝中に

もよく働いてくれるようです。

ですから人間の脳というものは大変よくできた誰にとっても宝物なのです。しかもその宝物は大変な働き者で、日常起きている時間だけでなく、就寝中も含め24時間働いてくれており、就寝中に

もよく働いてくれるようです。

余談ですが、実際に使われているのは脳のほんの数%だけであり、1パーセントの違いがどんなに大きいか想像できないぐらい開きがありそうです。

例えば現在の脳の活動状態よりさらに1パーセント多く働かせることができたら、不可能と思われる大抵のことが簡単に達成させることができるくらいすごいことだ と聞いたことがあります。ですからそんな、働き者の脳がよく働ける就寝中に働きやすいよう、就寝前に働く内容を命令して寝たら効率がよいに決まっています。

ここで結論、

「寝る前、リラックスした状態での20〜30分間に暗記物を集中的に覚え、起床後10〜20分は暗記ものを確認をする」

ただし、毎日20〜30分間の暗記だけでは受験までに覚えきれないという方もおられるでしょう。その場合には、当日昼間等に長時間かかて覚えた内容の復習という意味合いで寝る前にまとめて20〜30分間 で集中的に復習して下さい。それだけで効果がハッキリと出てまいります。必ず寝る前には暗記内容を確認(復習)しをし、寝ている間の仕事を脳に命令してから眠ると言うことです。

記憶のメカニズム

人間の記憶には簡単に覚え簡単に忘れる「短期記憶」と確実に覚える「長期記憶」というのがあることは比較的知られたことのようです (感覚記憶もあわせれば記憶は3つに分類される)。日常的な出来事や、勉強して覚えた情報は、一度「短期記憶」として脳にある海馬(かいば)というところで整理整頓され、ファイル保管され、その後「長期記憶」として大脳皮質に 貯められていく仕組みのようです。「短期記憶」は簡単に忘れてしまい「長期記憶」になって初めて確かな記憶になります。

例えば、とりあえず覚えた電話番号を翌日に思い出そうとしても、思い出せないことがあります。繰り返し何度も復唱したり、紙に書いたり、言葉に出して覚え

たりしたことで初めて記憶は確かなものになります。ですから短期記憶は簡単に忘れてしまい、長期記憶になって初めて覚えたことになるのです。 日常生活や生きていく上では「忘れた方がよいこともある」ことも大切な要素ですから理解できます。「短期記憶」から「長期記憶」に至る過程で重要な役割を果たしているのが海馬(かいば)だと言われており、逆に長期記憶から記憶を引き出す時や、長期記憶

に照会する時にも海馬(かいば)が活発に活動し重要な役割を果たしています。

例えば、とりあえず覚えた電話番号を翌日に思い出そうとしても、思い出せないことがあります。繰り返し何度も復唱したり、紙に書いたり、言葉に出して覚え

たりしたことで初めて記憶は確かなものになります。ですから短期記憶は簡単に忘れてしまい、長期記憶になって初めて覚えたことになるのです。 日常生活や生きていく上では「忘れた方がよいこともある」ことも大切な要素ですから理解できます。「短期記憶」から「長期記憶」に至る過程で重要な役割を果たしているのが海馬(かいば)だと言われており、逆に長期記憶から記憶を引き出す時や、長期記憶

に照会する時にも海馬(かいば)が活発に活動し重要な役割を果たしています。

海馬(かいば)にとっての「短期記憶」がいつ「長期記憶」として大脳皮質に貯められるかが重要になってきます。それは30日くらい過ぎた頃と判っています。海馬(かいば)はとりあえず何でも記憶をしていくのですが、忘れるのも早いのです。それはその記憶が「大事なもの」か「大事でないもの」かを判断し、そうでないものは捨てる(忘れてしまう)と海馬(かいば)は判断するからです。

そんな海馬(かいば)でも、30日くらいの繰り返しによって記憶された「短期記憶」は、「大切なもの、大事なもの」と判断するそうで、「長期記憶」として初めて大脳皮質に 貯められるのです。一度貯められた大脳皮質にとっての記憶は、日本銀行の金庫にしまわれた現金のように安全に確実に「長期記憶」としてしまわれます。こうなれば 勉強にとってはしめたものです。ですから日本銀行の行員である海馬(かいば)を信頼させてしまえばよいのです。ですから、海馬(かいば)を信用させるために、繰り返し、繰り返し覚えて下さい。

また、海馬(かいば)がダメになると、私たちは新しいことが覚えられなくなり、昔のことは覚えていても、新しいことはすぐに忘れてしまうことになりますので要注意です。海馬(かいば)はとても繊細で壊れやすくデリケートなものであることを理解しなければなりません。酸素不足なので脳がダメージを受ける時、最初に海馬(かいば)あたりがダメージを受けるようですし、強いストレスでも海馬(かいば)は壊れてしまう性質があるようですので、本当に大事に使って下さい。

暗記学習の時は、深呼吸などで呼吸を整え、リラックスをして臨み海馬(かいば)を働きやすくすると、効率よく覚えられるということは誰でも納得いただけることだと思います。

合格者には常識のお薦めの暗記法2(!?)

「音読しながら書いて覚える」

昔から読んで、書いて、覚えなさいと言われてきました。これは感覚器官をなるべく使って覚えることが効率がよいのが判っていたからです。読むことにより、視覚を使い、読んだ内容が聴覚を刺激し、書くことによって指先(触覚)を刺激するからよいというものでした。

さらに最近の研究では読むことによって、音読することの効能も判ってきました。音読に関して、昔から口蓋(こうがい)付近に記憶中枢と直結している部分があるのではないかという説があったようですが、最近の研究で

は音読時に脳の血流量を計るとそれが増加するという事実が判っており、音読によって脳の中の血液循環がよくなり、特に最も高度な精神活動を行っているという「前頭前野」の血流が増加し、結果として脳

がすごく活性化するという内容です。

昔から読んで、書いて、覚えなさいと言われてきました。これは感覚器官をなるべく使って覚えることが効率がよいのが判っていたからです。読むことにより、視覚を使い、読んだ内容が聴覚を刺激し、書くことによって指先(触覚)を刺激するからよいというものでした。

さらに最近の研究では読むことによって、音読することの効能も判ってきました。音読に関して、昔から口蓋(こうがい)付近に記憶中枢と直結している部分があるのではないかという説があったようですが、最近の研究で

は音読時に脳の血流量を計るとそれが増加するという事実が判っており、音読によって脳の中の血液循環がよくなり、特に最も高度な精神活動を行っているという「前頭前野」の血流が増加し、結果として脳

がすごく活性化するという内容です。

そして、音読とともに簡単な計算を繰り返し行うと脳を活性化させることも分かってきました。また、手と脳は、直結していると言われますが、手先を動かすことは頭の働きをよくすることは昔から分かっています。ですから、読んで 、書いて、覚えることは脳を活性化させますので、暗記に関して、音読とともに書いて覚えることが効率のよい覚え方と言えるのではないでしょうか。

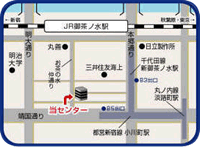

日東駒専大学受験家庭教師センターには「偏差値アップの魔術師」などと呼ばれる家庭教師の方が在籍しておりますが、その先生方が言うには、「英語は英語脳を使わなければダメだ」と言います。その英語脳は英語の音読をしないと、使われないとのことでした。英語(語学)学習の成果を考えるならば「音読こそが最短の近道」であることは間違いのないことのようです。

ですから、ですから音読は絶対的にお薦めです。

暗記に関しての結論

ここで結論、

「寝る前、リラックスした状態での20〜30分間に暗記物を音読しながら書いて集中的に覚え、朝起床後10〜20分暗記を確認をする」です。

復習日の提案これで暗記に関しては完璧です!

記憶事項の再チェック。記憶を確実化するためには学習時の集中と復習での確認・定着が有効です。学習時に内容を学び取ろうと集中できないことは別問題ですが、復習を計画的に行うため、効率的に行うために

も復習日の設定をお薦めします。復習の効果についての研究では、ある実験で記憶してから一日目は、急激に忘れていき、その後は緩やかに忘れていくという結論が導かれました。(エビングハウスの忘却曲線

は有名ですよ)

この結果を踏まえると、もし一定時間後に復習をすると、記憶から失われる記憶は大幅に減らすことができると判ってきました。一回復習しただけでも、復習しない時と比べると忘却率が半分になるとの結果が出たそうです。

では、復習の回数が多いほど記憶に残る量が多くなるでしょうか?

いいえ。ただ闇雲(やみくも)に一日に何回も復習してもそんなに効果はないそうです。

ではいつ、どのくらい復習すれば効率がいいんでしょうか?

復習するタイミングは記憶があやふやになり始める頃、つまり忘却率が半分(5割)くらいの頃が実はよいらしいのです。記憶(短期記憶)は4〜6時間で約半分になり、次の1日でまた半分になるようです。次は1週間後、2週間後、1か月後とそれぞれ半分ずつになる

とのことです。

そこでさらに結論。

一番効率のよい復習方法としは、まず寝る前に覚えて、次の朝(4〜6時間後に)に1度目の復習、1日後に2度目の復習、一週間後(ちょうど1週間後でもよいのですが、まとまった時間を取って復習した方がよいので、復習日を日曜日とかに設定して翌週の日曜日まとめて)に3度目、2週間後(翌々週の日曜日にまとめて)に4度目、1か月後(1か月間のまとめとして最後の日曜日にまとめて)に5回目(最後)というように設定し 実施することで、記憶を間違いなく定着させることができると思います。

ですから苦労して覚えたもの、折角(せっかく)覚えたものなのですから、忘れてしまう前に復習し、なるべく早いうちに復習するようにし、完全なものにしてしまいましょう。そのために、復習日をお薦めしていることをご理解下さい。

このようなことを考慮して計画を立てると、大まかに翌日の復習、日曜にその週の総復習、1か月に1回その月の総復習を計画に盛り込めば大体今言ったようなことが達成されます。

![]() Copyright(C) 運営1975- 受験・入試対策 プロ家庭教師派遣のウェルズ All Rights Reserved.

Copyright(C) 運営1975- 受験・入試対策 プロ家庭教師派遣のウェルズ All Rights Reserved.